|

|

|

こうして、未だ78型に対しての試験が続行されている状況下でモビルスーツの量産化・戦力化計画、すなわち『プロジェクト・ガンダム・マスプロダクト』略して『プロジェクトGM』は、スタートした。 しかし、連邦軍は、どの程度のスペックダウンが許されるかの判断に苦しみ、プロジェクトGMは、当初考えられるよりもずっと難航することになった。何しろ、量産化した結果が使い物にならいでは許されなかったからだ。その結果、プロジェクトGMから生み出された連邦軍初の実用型量産型モビルスーツは、メインカメラを大幅に変更した他は、78型の構造を一部簡素化したに過ぎず、充分にコストダウンしたとは到底言えないものだった。それでもモビルスーツの戦力化を急ぐ連邦軍首脳部は、この高価なモビルスーツの量産化を了承した。この規格でルナ2およびジャブローで生産されたジムは、A型と呼ばれ、そのスペックは、ほとんど78型のタイプ1に匹敵するものだった。 こうしてプロジェクトGMのもとで計画されて生産が始まったモビルスーツは、RGM−79と言う形式番号を与えられると同時に、開発時の略称そのままにGM、ジムと呼称されることとなった。 A型ジムは、すぐさま量産化がスタートしたが、装甲材のルナチタニウム、コアブロックシステム、教育型コンピュータなど78型の構造をあまりにも素直に継承した結果、量産化計画として当初予定した調達価格を大幅に凌駕する高価なモビルスーツとなり、連邦軍が欲するだけの数をそろえることが困難であり、真の量産型モビルスーツとは言えなかった。このため、生産したジムをすぐさま実戦投入していくと同時にその戦闘データを解析し、真の量産型モビルスーツと呼べるモビルスーツへと洗練するためのデータ取りが開始されることになった。量産型モビルスーツのデータを集めるためのプレ量産型とも言うべきA型は、新たに再設計されたエコノミー型とも言うべき真の量産型ジム(RGM−79E)の生産が始まるまでに265機が生産され、試験部隊や一部のエリート部隊に配備され各種のデータを収集する任務につくと同時に対モビルスーツ戦闘に不慣れなジオン軍モビルスーツ隊を相手に著しい戦果を挙げることに成功した。 |

このジムは、A型が戦線に投入されるのにわずかに遅れて実戦投入され連邦軍最初期のモビルスーツ部隊を編制するに当たって中心的な機体となったが、その後追加生産されることはなく、生産数そのものは、56機と少ない。 |

|

|

|

形式番号のうち、B及びD型は、各地に散らばる生産ラインで提唱された量産型機の基本設計思想であり、実機は存在しない。多くは、ジェネレーターや武装のバリエーション、装甲の配置、または操縦オペレーションのプログラムの変更であったが、主にコスト的な問題や、やや地域に偏重した装備であったことなどから、早期に量産構想から外された。 |

|

|

|

教育型コンピューターの撤廃には、賛否両論があったが、そのシステム自体が高価であったことや、現実的な回収の可能性の低さ(シミュレートによるA型ジムの戦闘撃破におけるコア・ブロックの回収率は7%以下)を考慮して撤廃された。その代わりに1戦闘毎のデータは、プログラム処理されたうえで更新され、最新の戦闘データを交えた操縦アルゴリズムを1戦闘毎に再インストールして対処することとした。 しかし、実戦になってみるとジムの生存性の高さは、当初の危惧を杞憂だったと言わざるをえない状況を見せた。このためA型機の実戦データは、初期の段階から豊富に蓄積することが出来たし、また、試作機のRX−78−2のパイロットから有り余るほどのデータを収集できた。戦争後期のジムを、最強の量産機たりえるものにするのに、これらのデータは有り余る貢献をしたことはあまりにも有名である。 本機は、終戦までにマイナーバリエーションも含めるなら、実に1200機以上が生産され、オデッサ作戦において初めて組織的に戦線に投入され本作戦を成功させるにあたって多大な貢献をした。以降終戦まで連邦軍の反攻作戦の主戦力として大活躍をした。 |

|

|

|

発射後のバズーカを投棄してしまえば、本機は高機動のジム(通常のジムの数%増しでしかなかったが)として戦闘展開が可能で、特にベテラン(モビルスーツのではなく、航宙機)のパイロットには好まれることになった。このため、実際の戦闘では、バズーカを装備せずに出撃するパイロットも多かったようである。 総生産数は、300機余りとされ艦艇攻撃部隊などに重点的に配備された。 |

|

|

|

E、F、S型のうち、地上戦専用に宇宙用の装備を省いたものを総称してG型と呼ぶ。したがって、正式な形式番号としては、G型というものは、存在しない。しかし、部隊運用上形式的に呼んでいたものが戦後、慣用的に用いられるようになった。そのほとんどは、E型だったが、戦争の極く後期には、F型やS型の地上戦仕様機も実戦に投入された。 装備改変さえ実施すれば、これらG型は、宇宙にも投入可能であったが、実際に地上用のG型機が、宇宙空間への戦闘に投入されることはなかった。このことは、一般に言われている以上に宇宙空間用装備に転換することが高コストであったことに起因する。 |

|

|

|

ジムを総合的に性能アップさせようとする機体がC型で試みられると同時に、連邦軍は、モビルスーツの1つのあり方として防御力を犠牲とする代わりに高速機動性能を持たせる方向性も模索した。この結果、試作量産されたのがJ型である。メインジェネレーターには、E及びF型で十分信頼性の得られた従来型を搭載する代わりにメインスラスターに、大パワーの新規開発のものを搭載すると同時に装甲材を軽量かつ強固なものに換装し、高速化を図った。この結果、J型は、ジムの中でもっとも高速機動が可能な機体となったが、それでもその性能差は、コスト面から見て優位性のあるものではなかった。結果、J型は、一部の部隊に配備されるに留まり、主流とはなりえなかった。 |

|

|

|

S型のジムに、マグネットコーティングを施したニュータイプ・パイロット専用機。7機が、終戦までに生産されたが、戦後、ニュータイプの存在を公には認めなかった連邦軍の政策上、この機体も量産されることはなかった。また機体自体もマグネットコーティングが施されているというだけで、ジオン軍が採用したサイコミュのようなニュータイプの能力を活用するようなものは、全く装備していない。 また、これらの機隊に搭乗するべきニュータイプ能力を備えたパイロットも連邦軍には、(公式的には)存在しなかったことも確かである。 |

|

|

|

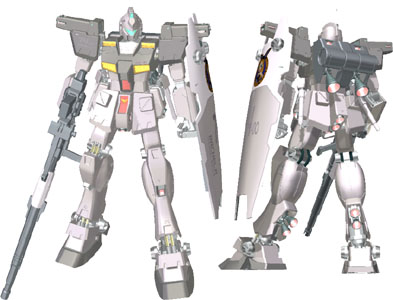

この点を見事にクリアしたのが、本機、S型の登場だった。S型の発想は、78型とジムとの模擬戦闘訓練の検証を行っている際に為された。78型とジム程度の差異では、高機動で模擬戦闘訓練をおこなっているこの2機種をモニター内で区別をつけることは、容易ではなかった。しかし、ランドセルに装備されたビームサーベルを見ることでその問題がクリアされた。 この結果を受けて、量産ラインの一部が改正され、S型の量産が直ちに開始された。ビームサーベルを2本装備させるという作業がそれなりに時間を必要としたため、同時並行で装甲材の一部見直しとスラスター出力の向上もS型の要件に付け加えられ、当初は単にビームサーベルの増加装備のみで始められた指揮官機用ジムは、その生産過程で指揮官が搭乗するに足りるだけの性能を持たされることになった。 また、本機では生産の歩留まりがあまりにも顕著で正規の部隊配備が止められていたビームライフル(YBR−02B)を装備させることでより外形上の差異を際立たせることとされた。こうして戦場に出ることになったS型は、当初の指揮官機の視認性を高めるという役割を十分に果たした上に、78型とほぼ同じ形状であるが故にしばしばジオン軍に『白い悪魔』と誤認され、ジオン軍モビルスーツ部隊を混乱させたとも言われている。このように予期しない効果も持ち合わせたS型は、スラスター自体を大幅に変更したことと戦争期間自体が非常に短かったために十分な生産数が揃わず、終戦までに生産された機体は、100機余りでしかなかった。 |

そういった事態に対処すべく連邦軍兵器廠は、2つの可能性を探った。1つは、J型系列に見られるような防御性能をある程度犠牲にして機動力を極限にまで上げる方向。そして、もう1つが、バランス良く各性能を上げ、トータル的な総合力そのものをアップさせようというものだった。 総合力を上げるという目的の元、J型のような制約を受けなかった本機は、ジム本来の基本性能を受け継ぎつつも全く新しいモビルスーツとして生まれ出ることとなり、新しいジム、つまりジム・NEWバージョン(RGM−79N)として設計されることになった。本来は、ジム・ニューイングとでも呼称されるべき本機であったが、防諜上の理由からジム・カスタムと呼ばれることになった。 82年にロールアウトしたこのN型は、非常に高い機体要求性能をほぼ満たすことに成功し、これまでのジムをはるかに凌駕する機体となった。しかし、極めて高い機体性能を誇る本機は、同時にパイロットを選ぶ機体でもあった。つまり、高性能な本機の性能を目一杯引き出すには、並のパイロットで不十分だったのだ。部隊配備は、82年の第4クォーターには始まったが、上記のようにパイロットを選ぶ機体になってしまったことと、機体単価が高価になり生産数そのものは、200機足らずでしかなかった。 当初、連邦軍モビルスーツ戦力の中核として設計が始まった本機だったが、実際には一部のエリート部隊や、ベテランパイロットにのみ好まれる機体となってしまった。しかし、技量の高いパイロットと本機の組み合わせは、ジオン軍残党部隊のいかなるモビルスーツをも敵とせず、ジオン軍残党を震え上がらせるほどだった。 |

|

|

|

こうして、長距離哨戒機として改めて正式採用された本機は、最終的には300機あまりが生産されて主にコロニー警戒大隊に重点的に配備された。 |

|

|

|

||

|

RGM−79GMSR02→

画像DATA『ナナミ』 |

|

|

|

|

コア・ブロックを利用した脱出用コクピットシステムを撤廃したジムだったが、パイロットの生存性を高めるために射出型コクピットシステムを試験的に装備したタイプ。24機が、先行量産されたが、実戦参加することはなく、終戦を迎えた。 |

本来なら順次退役していくべき戦力であったかもしれないE型だったが、大量に部隊配備されたE型を更新するには、戦後開発されたモビルスーツは高価でありすぎた。また現実問題としてジオン公国が崩壊して以降、仮想敵は存在せず、高価な新型機を大量配備する意義は薄かった。もっとも、艦隊戦力の充実を望む動きが連邦軍首脳部、特にジャブローにおいて大きかったことも否めない。 その代替案として出されたのが、E型のリファインだった。機体構造そのものには、大きな変更を施さず、腰部の装甲をA型に準じたものに換装すると同時にセンサー類の追加装備、スラスターを新型のものへ換装、コクピットの換装などによってE型そのものの兵器としての寿命を延ばそうというものだった。84年の第3クォーターに始められたジムリファイン計画は、ジムそのものの拡張性も相まって容易に進んだ。 85年、最初の1グループのリファインが完了し、試験運用が始められ、性能の向上したジムは、パイロット達に好評を持って迎えられた。その結果を受け、さらに細部の調整を受け、RGM−179として正式採用されると順次リファインが進められ、88年の第2クォーターには、ほとんど全てのE型のリファインが終了した。十分な性能向上を果たし、さらに数年の現役就役が可能と見込まれた。しかし、89年に勃発した紛争とそれに引き続いた戦乱によって次々に新型モビルスーツが戦場に投入されてくるようになるとさすがに能力不足が目立ち、キリマンジャロ攻防戦以降は、第一線からその姿を消すことになった。 |

Back

RXシリーズのうち、78型に至り、ジオン公国のザクモビルスーツを完全に凌駕する自信を得た連邦軍にとって次の課題は、モビルスーツの量産化であった。確かに優れたモビルスーツであった78型は、同時に試作機であり、コスト面を全く無視して建造されたモビルスーツでもあった。モビルスーツを戦力化するには、その生産コストを戦時経済に合うように下げ、大量生産を行い、前線に充分配備できるようにする必要が合った。

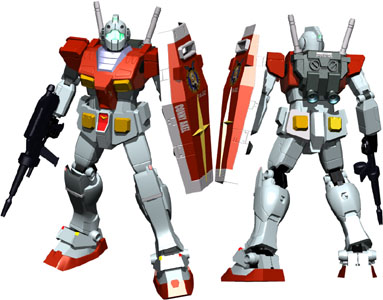

RXシリーズのうち、78型に至り、ジオン公国のザクモビルスーツを完全に凌駕する自信を得た連邦軍にとって次の課題は、モビルスーツの量産化であった。確かに優れたモビルスーツであった78型は、同時に試作機であり、コスト面を全く無視して建造されたモビルスーツでもあった。モビルスーツを戦力化するには、その生産コストを戦時経済に合うように下げ、大量生産を行い、前線に充分配備できるようにする必要が合った。 78型が、非常に高性能な試作機であったことは非常に有名だが、連邦軍内では、これをそのまま量産化する構想(これこそ真の意味でのガンダム・マスプロダクトだ)もあった。かなり早い段階でその構想は、消え去った訳だが、モビルスーツの早期戦力を強力に推し進めていた連邦軍は、構想が消えないうちは78の生産ラインを稼働させ続けていた。もちろん、試作機用の生産ラインであり、量産向けの生産ラインではなかったために、その数こそ多くなかったが、正式にジムが量産されることが決定されるまでに数十機分の機体構成パーツが揃うこととなった。その余剰パーツ群のうち、頭部、脚部以外を利用して組み立てられ戦線に投入されたのが、このC型である。本機の性能は、78−2に準じ、コアブロックシステムこそ撤廃されているが、ルナチタニウムの装甲、試作型の高機能なジェネレーター、十分過ぎるスラスター推力をそのまま引き継ぎ、外見的な差異はほとんどないにもかかわらず並のジムとは全く異なる性能を持つことになった。

78型が、非常に高性能な試作機であったことは非常に有名だが、連邦軍内では、これをそのまま量産化する構想(これこそ真の意味でのガンダム・マスプロダクトだ)もあった。かなり早い段階でその構想は、消え去った訳だが、モビルスーツの早期戦力を強力に推し進めていた連邦軍は、構想が消えないうちは78の生産ラインを稼働させ続けていた。もちろん、試作機用の生産ラインであり、量産向けの生産ラインではなかったために、その数こそ多くなかったが、正式にジムが量産されることが決定されるまでに数十機分の機体構成パーツが揃うこととなった。その余剰パーツ群のうち、頭部、脚部以外を利用して組み立てられ戦線に投入されたのが、このC型である。本機の性能は、78−2に準じ、コアブロックシステムこそ撤廃されているが、ルナチタニウムの装甲、試作型の高機能なジェネレーター、十分過ぎるスラスター推力をそのまま引き継ぎ、外見的な差異はほとんどないにもかかわらず並のジムとは全く異なる性能を持つことになった。 A型ジムの実戦データのフィードバックを受けて、より生産性を高め、コストダウンを実現してロールアウトしたのが、6月以降に各地の生産拠点で生産が開始されたこのE型である。その主な変更点は、3点である。まず表面的な所では、腰部前面装甲を左右分割式の平易なものとして、生産性を増すと同時にコストダウンを図っている。2つ目は、装甲材をルナチタニウムから超硬材に変更し、工作を容易にすると同時にコストダウンを図っている。そして、もっとも大きな変更点として、教育型コンピューターの撤廃に伴う脱出システムを兼ねたコアブロックの撤廃だった。これら3点以外にも多数の改良、または簡易化を図ったE型は、RX−78はもちろんのこと、A型と比較しても生産性を高めると同時にコストを大幅に削減することに成功した。

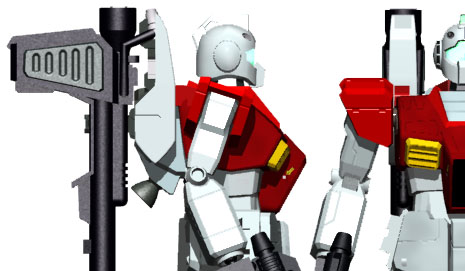

A型ジムの実戦データのフィードバックを受けて、より生産性を高め、コストダウンを実現してロールアウトしたのが、6月以降に各地の生産拠点で生産が開始されたこのE型である。その主な変更点は、3点である。まず表面的な所では、腰部前面装甲を左右分割式の平易なものとして、生産性を増すと同時にコストダウンを図っている。2つ目は、装甲材をルナチタニウムから超硬材に変更し、工作を容易にすると同時にコストダウンを図っている。そして、もっとも大きな変更点として、教育型コンピューターの撤廃に伴う脱出システムを兼ねたコアブロックの撤廃だった。これら3点以外にも多数の改良、または簡易化を図ったE型は、RX−78はもちろんのこと、A型と比較しても生産性を高めると同時にコストを大幅に削減することに成功した。 ランドセル右側部分に、ハイパーバズーカ砲のアタッチメントを取り付けた機体。標準でハイパーバズーカ砲を携行するためにメイン・スラスターの出力と搭載推進剤総量が、それに見合う分10%アップしている。また、それに伴う機体バランスの補正システムも強化されている。

ランドセル右側部分に、ハイパーバズーカ砲のアタッチメントを取り付けた機体。標準でハイパーバズーカ砲を携行するためにメイン・スラスターの出力と搭載推進剤総量が、それに見合う分10%アップしている。また、それに伴う機体バランスの補正システムも強化されている。 ジムが、量産され部隊配備されていくにつれ、特に宇宙空間においては多数の友軍機の中で指揮官機を識別することが非常に困難であるという問題が生じた。多少のカラーリングの変更程度では、照り返しの無い宇宙空間においては、視認できないためだった。これは両軍において等しい問題点だったが、全くの同型機(多少の差異があっても戦闘中の視認は困難だった)しか配備しえなかった連邦軍においては、問題は、より深刻だった。

ジムが、量産され部隊配備されていくにつれ、特に宇宙空間においては多数の友軍機の中で指揮官機を識別することが非常に困難であるという問題が生じた。多少のカラーリングの変更程度では、照り返しの無い宇宙空間においては、視認できないためだった。これは両軍において等しい問題点だったが、全くの同型機(多少の差異があっても戦闘中の視認は困難だった)しか配備しえなかった連邦軍においては、問題は、より深刻だった。 1年戦争を勝利に導く原動力となったジムだったが、より強力なモビルスーツが、出現した場合力不足になることは、早晩予測できた。

1年戦争を勝利に導く原動力となったジムだったが、より強力なモビルスーツが、出現した場合力不足になることは、早晩予測できた。

いわゆるジム2と呼ばれるこの機体は、大量に生産されたジム(E型)の延命処置として生まれた。1年戦争の立役者であり、優れたモビルスーツであったジムも、戦争終結から5年も経るとその後に登場してきた各種新型モビルスーツに見劣りするようになってきた。

いわゆるジム2と呼ばれるこの機体は、大量に生産されたジム(E型)の延命処置として生まれた。1年戦争の立役者であり、優れたモビルスーツであったジムも、戦争終結から5年も経るとその後に登場してきた各種新型モビルスーツに見劣りするようになってきた。