- 「来るぞっ!」

- ゴドノフは、大声で注意を喚起した。

- メインスクリーンに大写しになったサラミスの舷側で、ロケット発射機が旋回するのが見て取れた。相対距離は、その発射圏内に入ってもいる。汗ばむ操縦桿を握り直したその刹那、サラミスの舷側は、沸き上がる白煙で満たされた。ロケット弾の発射である。サラミスを半ば以上覆い隠す白煙の中から凶悪な威力を秘めたロケット弾が、1基2基と飛び出してくる。更に、もう1隻のサラミスも遅れじとロケット弾を連続発射してくる。

- 全長15メートル、ザクよりも気持ち短いロケット弾は、その全長の半分以上を占めるロケット燃料を爆発的に燃焼させながら一気に音速の領域にまで自身を加速してくる。

- ゴウッ!

- この時ばかりは、メインスラスターを思いっきり良く吹かし、回避する。けちった回避機動では損害、悪くすれば撃墜の憂き目に遭うからだ。サラミスの対空ロケット弾が展帳する危害半径は、50メートル、本当に安全を確保したいならばその倍と言われている。サラミス2隻分12基のロケット弾が、形成する危害半径はザクにとって致命的ではないにしろかなり危険なものとなる。推進剤の残量いかんに関わらず、全力回避しなければならない、そういう性格の兵器による攻撃なのだ。

- 白煙を盛大に吐きだしながら迫ってくるロケット弾は、確かに迫力もある。新兵の乗るザクを畏怖させるには十分だったし、ベテランでも一瞬、判断に迷うときがある。

- ゴドノフは、最初の1弾の射路がトレースされると同時に機体を2時方向へと跳ね上げた。リッチェンスとガルベスも自分の思う方向へ機体を加速させる。しかし、この日、リッチェンスは、運に見放されていたようだ。いや、サラミスのほうが運に恵まれていたというべきか・・・。

- ロケット弾の1発が、リッチェンスのザクの至近で炸裂したのだ。時限信管で予め設定された距離を進むと敵がいようがいまいが自動的に徹甲散弾を撒き散らすロケット弾に撃墜されるザクは、意外なほど多い。うまく避けたゴドノフの機体でさえ弾子のノックを1粒残らず避けるというわけにはいかなかった。

- ピカッ!ピカッ!と宇宙が白濁しロケット弾が炸裂するたびに数百数千の弾子が飛び散る。それが、僅か14、5秒の間に連続して起こるのだ。一瞬ではあるが、宙域全体が、殺戮の嵐に襲われているのと同意だった。ジッコやガトルに搭乗してこれに襲われたら?と思うとぞっとしない光景だ。リッチェンスのザクは、真只中に取り込まれたわけではなかったが、その最外縁を外れることが出来なかったのだ。

- 「ぐぁっ!」

- 殺戮の嵐の中で思わず漏れたリッチェンスの声にならない声が雑音に混じって飛び込んでくる。

- 「リッチェンスっ!」

- 機体を減速させながらゴドノフは機体を巡らし、リッチェンスのザクの方へメインカメラを向けた。12基のロケット弾が、徹甲散弾を張り巡らせるために炸裂させた硝煙の向こうにザクは、2機確認できた。1機は、既にマシンガンを放って牽制をし、応戦している。シールドに大書きされたGの文字が見て取れる。ガルベス機は、健在だった。リッチェンスの方も声を出せたということは、即死ではない証拠だった。

- 「情況知らせ!!」

- リッチェンスのザクが、いったいどういう情況なのか?それは、可及的速やかに把握せねばならない。

- 「少尉、大丈夫です・・・ですが・・・」

- ややあって、興奮と恐怖を必死で抑えた声でリッチェンスが応えた。僅かに、恐縮したニュアンス。

- 「機体異常か?」

- 致命傷でなくとも機動が不十分になる例は多い。撃破ではなくとも、1つの戦闘においてそれは撃破されたも同じだった。機動不良になったザクは、戦場から離脱させねばならないからだ。

- 2機のマシンガン装備のザクでは、いかにザクが優れた兵器ではあっても2隻のサラミスを相手どるのは難しい。

- 「いえ、バズーカーをやられてしまいました・・・」

- 恐縮しているのは、大幅にゴドノフ小隊が、攻撃力を減じてしまったからだった。

- 「機体は、無事なのだな?」

- 失ってしまったものは仕方がない。1機減じるかどうか?それが大きな問題だった。言い放って身体の方も心配してやるべきだったかな?と微かに後悔する。

- 「ハイ!少尉!!やれます」

- その声は、まだ僅かな動揺が含まれてはいたが、戦意までが失われたわけではないことを知らせてくれる。

- 「よろしい!散開、接近し敵を殲滅する!!」

- 敵殲滅の命令を下しながらも、もはやそれがかなり難しいことになってしまったということをゴドノフ自身が一番理解していた。

-

- 戦況全体に目配りする。

- それは、指揮官として求められると同時に自身が生き残るための必要最低限の技能だとサクラ少尉は、心得ていた。それは、一般の兵士にしても同じだった。違うところがあるとすれば、目配りする範囲の差だろう。目配りできる範囲が広ければ広いほどその兵士の生存率は高まる。

- そして、サクラ少尉の目配りできる範囲は、誰が何を言おうとけっして狭くはなかった。

- だから、サクラ少尉にとっては、最初から敵が気に入らなかった。セオリーどおりなら敵は、遁走して然るべきなのだ。なのに、現状はまったくの交戦である。

- おかしな考え方かも知れなかったが、まさにその通りだった。逃げて然るべき敵は、ビーム砲撃をやめようともしていない。

- 敵は、艦隊砲撃戦を継続し、パブリクに突撃を敢行させている。ザクが、6機出てきたにも関わらずだ。今からでもパブリクを見捨ててでもサラミスは、後退機動に入るべきなのだ。より多くの命を預かる指揮官ならば当然の判断で、別段恥じるべきことではない。それが、サクラ少尉の価値観でもあった。

- なのに、敵は交戦をやめる気配すら見せていない。

- 余程のアホが指揮をとっているか、然るべき自信があるかのどちらかだった。

- 今のところは、どうやら後者らしかった。パブリクの必要以上の迂回機動は、完全にザクを分断させるためだったし、艦砲射撃は、命中弾を得るには至っていなかったが、統制がとれている。同様に的確な回避運動をしているせいで『ウンディーネ』の方も直撃を得られていない。

- そして、ザクの接近に伴い『ウンディーネ』が砲撃を控えると同時に、サラミスが直線機動をとった瞬間、サクラ少尉の中で何かが危険を伝えた。

- 「オットー!アラン!ここは、任せるわ!」

- 全て言い終わらないうちにサクラ少尉は、ザクの機体を連邦軍艦隊方向に巡らせ、全力加速をしていた。

- パブリク4機を阻止するのは2機のザクでは難事だったが、オットーとアランなら何とかしてくれるはずだった。何とかしなかったら・・・酒を飲みながら、ぎゅっと絞ってやるだけのことだ。もちろん、万が1つにもそうなることはないだろう。

- 心地よい加速感の中でサクラ少尉は、笑みをこぼした。

- きっと2人の部下が、大きく肩を竦めてやれやれというように呆れているだろうことが手に取るように想像できたからだ。

-

- ガンガンガンっ!

- トレーサーを含んだ3連射をゴドノフ少尉は、眼前のサラミスに送り込んだ。トレーサーを初弾に含めるのは、ゴドノフの流儀だった。すぅーっと、トレーサーが、サラミスの後方へと流れていく。ゴドノフが、見積もったより、サラミスの速力は早いらしかった。宇宙では、敵の速力を推し量るのは容易ではない。対象物がないからだ。地球上の巡洋艦と戦うのとはまったく訳が違った。

- 腕の良い(ゴドノフもけっして自分の腕が悪いなどとは思っていなかったが)と自負するパイロット達は、星の流れやサラミスのメインエンジン噴射を見れば速度の見当がつくというが、ゴドノフにはそれがホラとしか思えなかった。

- 現に、そういうやつに限って確かに腕に覚えはあるのだろうが金的は持ってもいない。

- 本当に腕の良いパイロットというものは、けっして人前で自分をひけらかしたりはしないものだとゴドノフは知っていた。現に金的を持ってゴドノフの目の前に現れたサクラ少尉は、そのことを一度だって自慢したりはしていない。

- そして、ゴドノフに足りないのは、まさにそれだった。開戦以降、何度かサラミスを含めた連邦艦艇とやり合う機会があったにも関わらず、未だに金的を持っていない。それは、まさに1つのコンプレックスであると同時に焦りでもあった。

- そこへ来て核弾頭の使用禁止である。

- 金的を手にするのは更に困難になった。

- ガンガンガンっ!!

- 初撃より随分サラミスに近寄りはしたが、やはり後方へ逸れていく。

- 「ちぃ」

- ゴドノフは、対空弾幕が激しいとはいえ、まったく集弾しない自身の射撃の拙さに舌打ちをした。同時にそれは、兵器としてのザクマシンガンの欠点のせいでもあった。

- ザクマシンガンの決定的な欠点は、その初速の遅さだった。新型になったA−2ですら、その初速は、ようやく300メートル毎秒をどうにか越える程度でしかない。つまり、1キロ先のものを狙った場合、弾着までに3秒を要するのだ。3秒という時間は、空間戦闘では永遠とも思えるほど長い時間だった。空間戦闘中のサラミスは、相対速度にもよるが、その僅かな時間に数百メートルも進む。

- そして、まぐれ当たりに当たったぐらいではサラミスに致命傷を与えるのは、120ミリマシンガンでは無理な相談だった。

- 南極条約以降、サラミスに致命傷を与えるのが困難になったといわれる所以である。

- 結果、核弾頭の使用が禁止されて以降、ザクによるサラミス撃沈の戦果は、ジオン国内で発表されている報道とは異なり激減している。核弾頭装着の120ミリ弾であれば一撃でサラミスを葬り去れても、通常弾頭ではそれなりに防御された大型巡洋艦のサラミスをそう簡単には沈めることは出来ないのだった。

- 「俺としたことが・・・」

- ちらりと相対距離計に目をやってゴドノフは自嘲した。その数値は、まだ3000以上あった。恐れをなしているわけではなかったが、サラミス2隻分の弾幕防御に腰が引けていたというわけだ。

- 「1000まで接近して手前のサラミスを叩く!手前のサラミスを盾にして突っ込め!」

- その時になってゴドノフは、ようやくサラミスが複雑な回避運動をしていないことに気が付いた。ゴウッ!と加速したザクのコクピットの中で何故だ?と自問したとき、その答えが現れた。

-

- 「ボール隊!離艦せよ!」

- ゴトウ中佐は、ザクが3000メートルラインを突破した瞬間命令した。ロケット弾幕は、無残にもザクを1機も減らしてはくれなかった。対空弾幕も、未だにザクを捉えてもいない。ボール隊だけが、最後の頼みの綱だった。

- 今迄の唯一の得点は、対空ロケットの弾幕でザクのバズーカを使用不能にしたことだけだ。それは、唯一の得点だったが、意味は大きかった。一撃で戦闘力を失うような事態だけは起こらないからだ。

- 最終的に毎秒600メートルにまで加速されてくるザクのバズーカ砲から発射されるロケット弾は、命中した瞬間、高熱のジェット噴流を送り込んでくる。高熱のジェット噴流は、マシンガンの着弾とは比較にならないほど深刻なダメージを与えてくるのだ。場合によっては一撃で轟沈、そんなケースもままある。

-

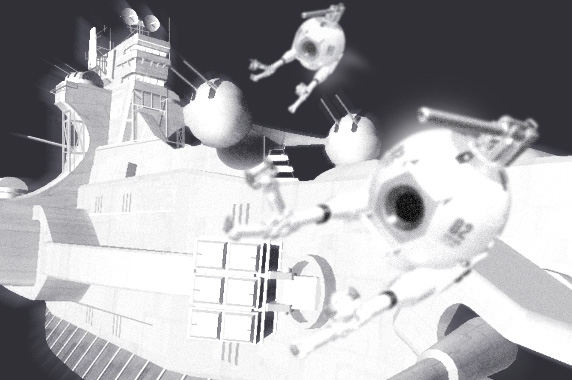

ボールが離艦した瞬間 ボールが離艦した瞬間

|

-

- 「ホーワン少尉、了解!ボール隊、ザクを阻止します!!」

- ボール隊の指揮官が、微かに震える声で復唱する。

- 微かな衝撃を感じた後、艦橋の前を2機のボールが過っていく。同じように艦橋の後ろを2機が過ったはずだ。

- 「ボール隊離艦!ザクに向かいます」

- 主任オペレーターが、情況を追認報告する。

- 当たればザクなど一撃で戦闘不能にしてしまう180ミリ無反動砲をぶっ放しながらザクに突撃していくボール隊は、勇ましいと表現するより滑稽ですらあった。なにしろ元は作業ポッドなのだ。

- 連邦軍の高官が、どんな表現をしようとボールは、戦時急造の間に合わせの兵器でしかなかない。そんな兵器を投入し、それに頼らなければならない現状。それは、忌むべきものだったが、ゴトウ中佐にはどうしようもない現実でもあった。

- 恐らく同じ条件下で戦場に投入したのなら、万に1つもボールに勝機はないだろう。それなら条件を少しでも有利にしてやらなければならない。サラミスからの援護を受けられ、かつ敵の意表を突いたかたちで奇襲的に戦場に登場させる。それが、ゴトウ中佐の選んだ方法だった。

- ザクの接近してくる舷側とは反対の舷側にアームで固定しておき、ザクの接近に合わせて投入する。そうすれば敵は、少なくともその瞬間は、慌てふためくに違いない。そして、そうするためには、ランダム回避を一時的にしろ停止させねばならなかったのだ。そうしなければ、ボールは、アームを離した瞬間にバラバラの方向へ跳ね飛ばされてしまう。もちろん、4機がまったく同じタイミングでアームを離せば別だったが、そんなことは技術的には可能であっても人が操作する以上不可能だった。最悪、ボール同志がぶつかって果てることだってあり得るのだ。

- 「艦体傾斜45!対空弾幕!ザクを本艦の水線下に入れないようにしろ!」

- ゴトウ中佐は、ボールの発砲を認めながら次の命令を下した。

- サラミス自身を敵の占位空域に対し45度傾け、ザクがサラミスの進行方向に対して下方に潜り込みにくいように対空弾幕を張るのだ。

- それは、ザクとの対空戦闘の1つのセオリーであると同時に、対空弾幕とボールでザクを挟撃するためでもあった。

- 「アイ!サー!!」

- 操舵手が、強ばった声で答える。

- 艦隊の誰もが、ジオンのザクと戦うと同時に自身の中に潜む恐怖と戦っていた。

-

- 最悪の命令だった。

- この機体でザクと交戦しろなどと。

- けれど、少なくともゴトウ中佐は、現状、考えうる中で最高の舞台設定をしてくれた。ただ単にボールを突っ込ませるのではなく、自分の乗艦をも危険に曝してまで舞台を整えてくれたのだ。感謝せざるを得ないし、命を張ってもみせなければならない。

- アームを離し、メインロケットを噴射させてサラミスの直上に出たとき、ザクは、おあつらえ向きのようにボール隊の正面に位置していた。

- 「ボール各機、発砲せよ!射撃自由!!」

- ホーワン少尉は、無線に向かって思いきり叫んだ。

- 両翼でも100メートルと離れていない現状では、無線が通じないかも知れないと心配する必要もなかった。

- 返事は、発砲でなされた。

- サイドスクリーンに発砲炎が明滅するのが映し出され、ボール各機が迎撃を間違いなく開始したのが見て取れた。

- ボールとあだなされる球形の機体の頭頂部に装備された180ミリ無反動砲の発砲が、戦場に新たな彩りを加え始めたのだ。

- その瞬間、メインスクリーンにとらえられたザクは、明らかに、そして間違いなく動揺していた。

- そして、最初の得点は、用意周到にして戦場に投入されたボール隊があげた。

- その瞬間、ホーワン少尉は、確かにいけると手応えを感じた。

- ボールでもやりようによってはザクを迎撃できる、そう自信を持ちさえした。ボールが撃ち出す180ミリ無反動砲弾とサラミスがばらまく機関砲弾によってザクを蹴散らせると思えたのだ。

-

- 人間には、だれしも思い込みというものがある。

- それは、ベテランの域に入っているゴドノフにもあった。いや、むしろゴドノフは、思い込みの激しい性格でもあった。その結果、思いも掛けない事態に直面すると混乱する。

- 今が、まさにその時だった。

- もちろん、現役のパイロットであるゴドノフは、連邦に球状の機動兵器があり、それが戦場に投入されていることも知識としては知っていた。しかし、それは大方が勝ち戦の中で語られた武勇伝の中で語られるものとしてだった。

- その武勇伝の中では、それは出来損ないと呼ばれ、脆く哀れで無様、ザクの標的でしかないものとして語られていた。

- しかし、今は違った。

- ザクに対して圧倒的に劣勢な相手であるはずの出来損ないは、唐突に、思いしないタイミングで忽然と現れ、警告もなく発砲してきた。

- 4機も。

- ザクの装備するマシンガンほどでないにしろ断続的に発砲してくる出来損ないの砲撃は、危険そのものに見えた。加えてサラミスからの対空弾幕もある。

- そして、この日、ついていないリッチェンスがまたしてもその出来損ないの砲撃を受けてしまったのだ。それは、たった一撃でザクの右腕をシールドごと吹っ飛ばすほど強力な威力だった。

- もはや、リッチェンスのザクは、戦力として勘定するわけにはいかなかった。出来損ないとはいえ4機、更に2隻のサラミスに挟撃されかかってゴドノフは、パニックに陥りかけた。もう5秒、この状況が続けば実際にそうなっていたに違いなかった。

- 「ゴドノフ少尉!いったん下がって!!」

- その明瞭にして、的確な命令は、天の助けだった。加えていえば、天使の。

- 「少尉、リッチェンス曹長のザクに後退命令を!」

- 後退機動に乗ったゴドノフのザクに更に声が届いた。天使の声が、サクラ少尉であると解った瞬間、ゴドノフは自分を取り留めた。指揮官としての自分を失わずに済んだのだ。

- 「了解した!サクラ少尉!!」

- その瞬間、天使の攻撃を受けて出来損ないの1機が爆発した。

-

- (何もなければそれでいい)

- ザクを連邦艦隊に向けたサクラ少尉だったが、確固たる確信があるわけでもなかった。ただ、敵が、不審な動きをしているのが気にかかったのだ。

- そう、何もなければいい。けれど、何かあってからでは遅すぎる。

- だったら、それがどんな結果に終わろうと行動したほうが後悔は、少ない。

- 指揮官機用にチューンアップされたS型のザクが出せる最高の出力をもってサクラ少尉は、ゴドノフ少尉の戦闘空域に向かった。果たして、事態は、サクラ少尉の目の前で悪いほうへと動いた。連邦軍指揮官が仕組んだ窮余の策が功を奏しかけたのだ。

- F型であれば間に合わなかったかも知れない。また、S型用の高性能の無線発信機のおかげでもある。サクラ少尉は、間一髪で潰走寸前だったゴドノフ小隊の危機を救うことが出来た。

- スコープを覗き込み、発射!

- ガンガンガンガン!

- 120ミリ砲弾が集束されていく。含まれた1発のトレーサーが、120ミリ砲弾の弾道を描き出す。ツゥッと伸びたトレーサーは、まともに連邦軍の出来損ないを1機を捉えた。

- 地上でなら小さなビルの1つをも崩壊させるほどの爆発を起こし出来損ないの1機が紅蓮の炎を撒き散らし四散した。

- しかし、サクラ少尉は喝采ではなく、舌打ちをした。

- 吹き飛ばした出来損ないが、指揮官機ではなかったからだ。

- 今度は、指揮官機とおぼしき相手に照準、発砲。

- さすがに、こちらに気が付き回避運動をはじめた相手に、たとえそれが出来損ないといえども命中はしなかった。未だ彼我の距離は5000を越えているのだから。

- サクラ少尉の砲撃を回避した敵の指揮官機だったが、運もそこまでだった。体勢を整え直したガルベスのザクの砲撃を浴びてさっきの出来損ないと同じように飛び散った。残りの2機が、サラミスの方へと後退しながら砲撃を送って寄越すが、既に勝敗はついていた。

- 後は、サラミスをどうするか?それだけの問題だった。

- (手並みを見せておくのも悪いこじゃないわね)

- そうひとりごちるとサクラ少尉は、ザクにアップダウン機動させ、あっさりと手前に占位しているサラミスの水線下を潜り抜けた。

- サクラ少尉の目の前では、自分が先に標的にされるなど考えもしなかったであろうサラミスが、狼狽えていた。

-

|

4

4 4

4